ウリ・ジョン・ロートの音楽は、技巧の誇示にとどまらず、常に深い精神性と芸術的な探求心に貫かれてきました。スコーピオンズ時代の鋭さと叙情性、Electric Sunでの自由な創造性、そしてスカイギターによって表現される壮大な音の世界には、一貫して彼自身の哲学と美学が息づいています。

この記事では、名盤5作を軸に、ウリ・ジョン・ロートのキャリアと音楽的変化について紹介します。

目次

1.まず聴いてほしい!ウリ・ジョン・ロートの名盤5選

以下の表ではウリが所属していたバンドをまとめました。

| バンド名 | 活動年 | 概要 |

|---|---|---|

| Dawn Road | 1970年初頭 | スコーピオンズ再結成の母体となる |

| Scorpions | 1973年〜1978年 | クラウス・マイネ、ルドルフ・シェンカーらと共に黄金期を築く |

| Electric Sun | 1979年〜1985年 | ソロ的活動の一環として始動。スピリチュアルでクラシカルな作風を展開 |

| Sky of Avalon | 1996年〜 | オーケストラとの共演など、シンフォニックな作品を制作 |

| Uli Jon Roth Band (ソロ名義) | 1985年〜現在 | Sky Guitarを駆使しつつ、過去作品の再演や新機軸のアルバムも発表 |

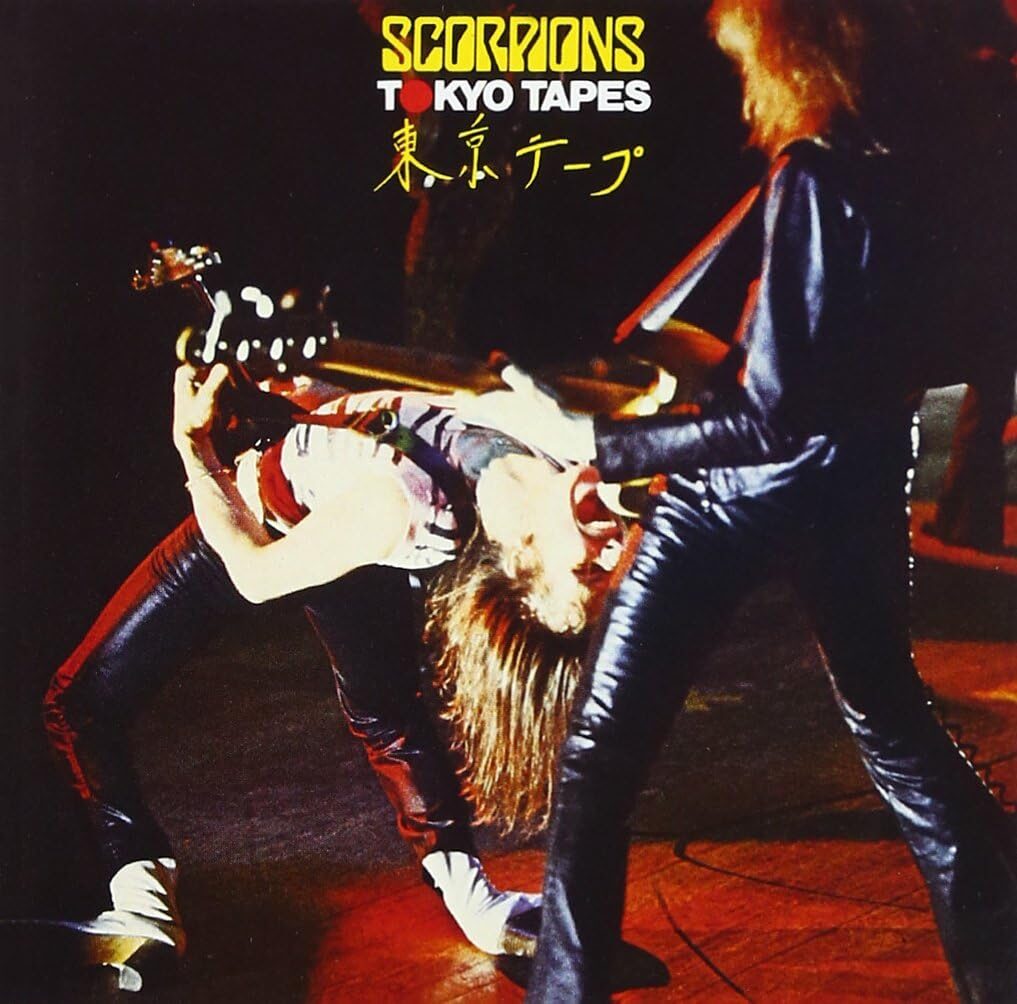

(1)Tokyo Tapes(邦題:蠍団爆発!! スコーピオンズ・ライヴ)(1978年/Scorpions)

『Tokyo Tapes(邦題:蠍団爆発!! スコーピオンズ・ライヴ)』は、1978年の初来日ツアー中に東京・中野サンプラザで収録された、スコーピオンズ初の公式ライブ・アルバムです。この作品は、ウリがスコーピオンズ在籍中に残した最後のアルバムです。

このアルバムの最大の魅力は、バンドの第一次黄金期の勢いと緊張感、そしてウリ・ジョン・ロートのギターが放つ圧倒的な存在感にあります。「Fly to the Rainbow」や「He’s a Woman – She’s a Man」などの代表曲は、スタジオ版とはまったく異なるアレンジが施され、ライブならではの構成と即興的なソロで再構築されています。特に、壮大なソロへと展開する「Burn the Sky」は、ウリの叙情性と技巧が融合した名演として多くのファンに語り継がれています。

さらに、日本のファンとの交流を象徴する場面として、「荒城の月」を披露したことも印象的です。海外のロック・バンドが日本の歌曲を真摯に演奏するという行為は当時としては異例であり、日本とスコーピオンズ、そしてウリとの特別な関係性を象徴する瞬間となりました。

| 1 | オール・ナイト・ロング |

| 2 | 幻の肖像 |

| 3 | バックステージ・クイーン |

| 4 | 暗黒の極限 |

| 5 | イン・トランス |

| 6 | 空を燃やせ |

| 7 | サスペンダー・ラヴ |

| 8 | 安息を求めて |

| 9 | フライ・トゥ・ザ・レインボウ |

| 10 | 暴虐のハード・ロッカー |

| 11 | スピーディズ・カミング |

| 12 | トップ・オブ・ザ・ビル |

| 13 | ハウンド・ドッグ |

| 14 | のっぽのサリー |

| 15 | スティームロック・フィーヴァー |

| 16 | ダーク・レディ |

| 17 | 荒城の月 |

| 18 | ロボット・マン |

ボーナストラック(2015年デラックス・エディション)

| 19 | ヘル・キャット |

| 20 | キャッチ・ユア・トレイン |

| 21 | 君が代 |

| 22 | 暗黒の極限(再演) |

| 23 | 暴虐のハード・ロッカー(再演) |

| 24 | トップ・オブ・ザ・ビル(再演) |

| 25 | ロボット・マン(再演) |

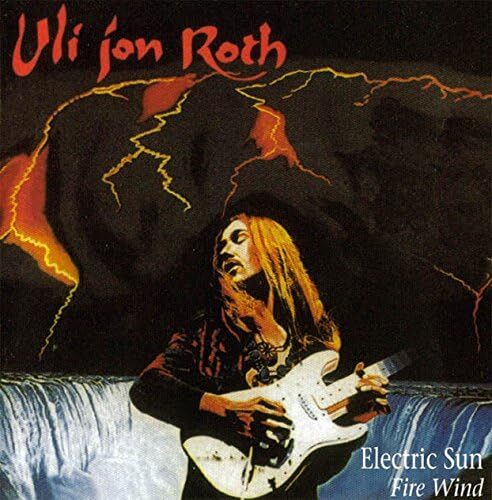

(2)Fire Wind(1981年/Electric Sun)

『Fire Wind』には、スコーピオンズ時代に築いたハードロックの骨格が随所に見られますが、それは決して過去の再現ではありません。ジミ・ヘンドリックスにインスパイアされたブルージーかつサイケデリックな響きはそのままに、クラシカルなアプローチや精神的なテーマも加わっています。

また、ウリ自身のボーカルも、荒削りながらも魂を揺さぶる独自の存在感を放っています。剥き出しの人間性を感じさせるその声は賛否あるものの、聴く者の心に深く刺さります。

アルバム全体がドラマティックな流れを持つように構成されており、スピード感のあるロックチューンから、哲学的なインストゥルメンタル、美しいバラードまで、すべての楽曲が独立した魅力を持ちながら、アルバム全体のトーンを統一しています。

| 1 | Cast Away Your Chains |

| 2 | Indian Dawn |

| 3 | I’ll Be Loving You Always |

| 4 | Fire Wind |

| 5 | Prelude In Space Minor |

| 6 | Just Another Rainbow |

| 7 | Children Of The Sea |

| 8 | Chaplin And I |

| 9 | Hiroshima A. Enola Gay B. Tune Of Japan C… |

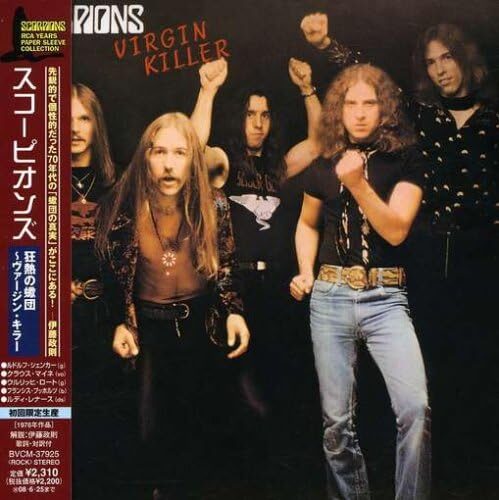

(3) Virgin Killer(1976年/Scorpions)

『Virgin Killer』は、ウリ・ジョン・ロート在籍期の中でも特にエネルギーと完成度が高く、バンドの演奏、楽曲の構成、録音の生々しさのすべてが重なり合い、70年代ハードロックの真髄を詰め込んだ作品に仕上がっています。

ジミ・ヘンドリックスに影響を受けたウリのファンキーでブルージーなギターが、バンド全体にしっかりと融合されており、ソリッドで攻撃的でありながら、どこか叙情的な余韻も残すギタープレイが、スコーピオンズの音を唯一無二のものに押し上げています。

『Virgin Killer』は、音楽的に派手な仕掛けがあるわけではありませんが、だからこそ各メンバーの演奏力とアンサンブルの緊張感がダイレクトに伝わってきます。クラウス・マイネのボーカルと、ウリ・ジョン・ロートのギターが火花を散らしながらも見事に交差するこの作品は、後のスコーピオンズのメジャー進出の礎を築いた重要な一作といえるでしょう。

| 1 | 幻の肖像 |

| 2 | キャッチ・ユア・トレイン |

| 3 | イン・ユア・パーク |

| 4 | バックステージ・クイーン |

| 5 | ヴァージン・キラー |

| 6 | ヘル・キャット |

| 7 | クライング・デイズ |

| 8 | 暗黒の極限 |

| 9 | イエロー・レイヴン |

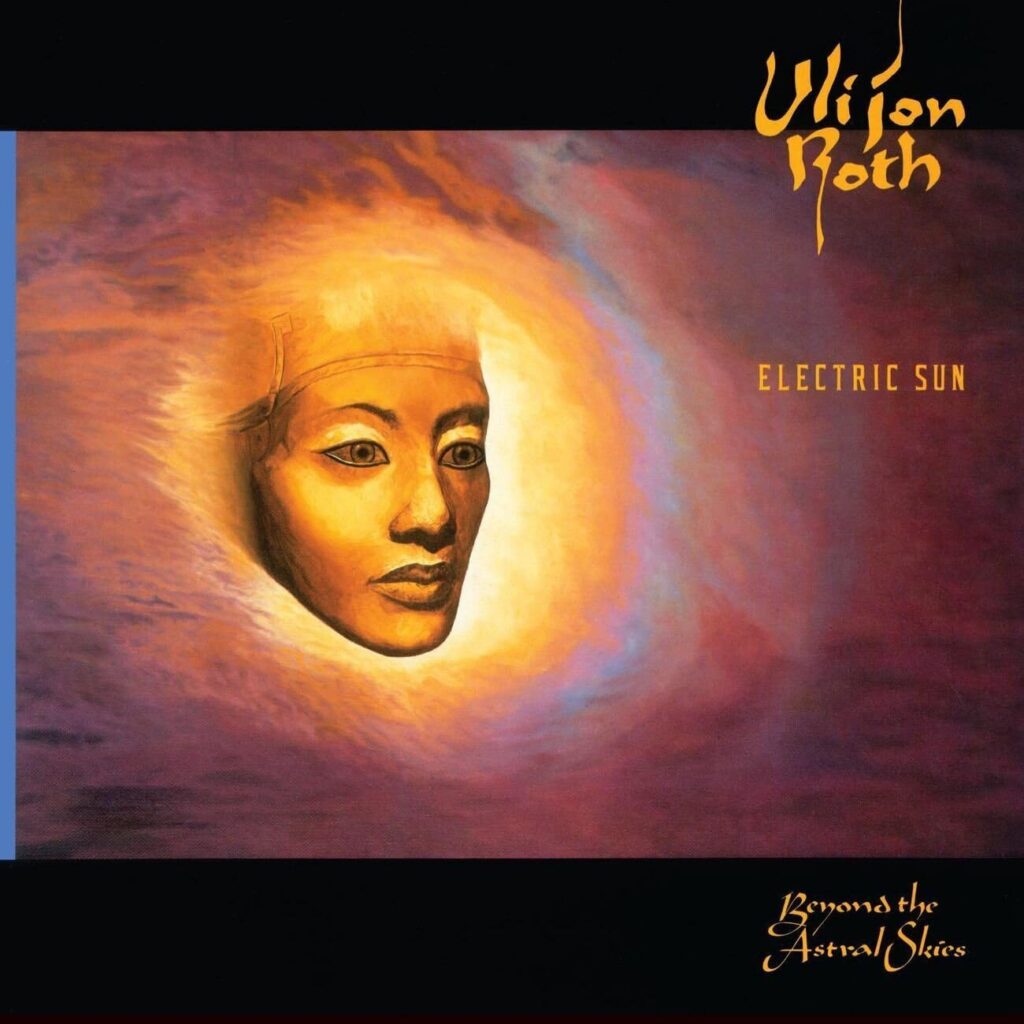

(4)Beyond The Astral Skies(1984年/Electric Sun)

『Beyond The Astral Skies』は、ウリ・ジョン・ロートがスコーピオンズ脱退後に結成したプロジェクト Electric Sun の第3作目にあたり、1985年にリリースされました。ここでは、ウリの永遠のテーマである「宇宙」や「精神性」がサウンド全体に色濃く反映されています。

本作最大の特徴は、ウリ自身が開発した スカイギターのサウンドが全面的に炸裂している点にあります。フレット数を30まで拡張することでバイオリンのような高音域を自在に操り、流麗なアルペジオや情感豊かなビブラートで、まさに「ギターが泣く」ような響きを生み出しています。

アルバムには、シンフォニックな編曲やオペラ的なコーラスが織り込まれ、音楽劇のような壮大さを獲得しています。クイーンのようなドラマ性を持ちつつも、より哲学的・精神的なアプローチで構成されているのが特徴です。楽曲によってはアンデス音楽を思わせるメランコリックなフレーズもあり、文化的な広がりを感じさせます。

| 1 | 天空よりの使者 |

| 2 | ホワット・イズ・ラヴ? |

| 3 | ホワイ? |

| 4 | アイル・ビー・ゼア |

| 5 | リターン |

| 6 | アイスブレイカー |

| 7 | アイム・ア・リヴァー |

| 8 | エンジェル・オブ・ピース |

| 9 | エレイゾン |

| 10 | サン・オブ・スカイ |

| 11 | (エンハンスド)「天空よりの使者」-ロンドン1985 プロモ・ビデオ |

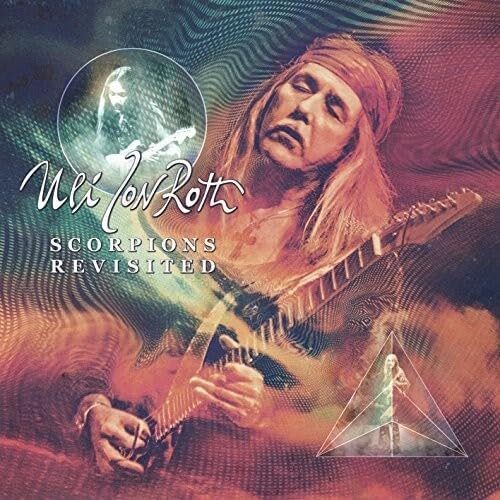

(5)Scorpions Revisited(2015年)

『Scorpions Revisited』は、ウリ・ジョン・ロートが自身のルーツを振り返り、スコーピオンズ在籍時代の楽曲をセルフリメイクした2枚組アルバムです。タイトル通り、70年代中期のハードロック黄金期を彩った名曲群を、現代の視点と円熟の演奏で再構築した意欲作となっています。企画を提案したのはラットのギタリストウォーレン・デ・マルティーニであり、彼の言葉がこの作品の誕生につながったといいます。

本作の大きな特徴は、観客を入れずに行われた一発録りのセッション形式であることです。

ライヴ盤のような緊張感を残しつつ、スタジオ作品のようなクリアさを両立しており、ギターと弦のこすれる音やビブラートの余韻までリアルに収録され、ウリのプレイを間近で聴いているような臨場感が体感できます。

収録曲は「In Trance」「Virgin Killer」「Sails of Charon」などで、原曲に忠実でありながら、スカイギターを駆使したビブラートやアルペジオ、円熟した表現力によって、オリジナルとはまた違った深みを帯びています。以下では本作のリリース後に来日したときのインタビューをご覧いただけます。

ディスク1

| 1 | The Sails of Charon |

| 2 | Longing for Fire |

| 3 | Crying Days |

| 4 | Virgin Killer |

| 5 | In Trance |

| 6 | Sun in My Hand |

| 7 | Yellow Raven |

| 8 | Polar Nights |

| 9 | Dark Lady |

ディスク2

| 1 | Catch Your Train |

| 2 | Evening Wind |

| 3 | All Night Long |

| 4 | We’ll Burn the Sky |

| 5 | Pictured Life |

| 6 | Hell-Cat |

| 7 | Life’s Like a River |

| 8 | Drifting Sun |

| 9 | Rainbow Dream Prelude |

| 10 | Fly to the Rainbow |

2.ウリ・ジョン・ロートとは?経歴と変化のざっくり解説

ウリ・ジョン・ロートのキャリアは、大きく3つの時期に分けて語られます。

スコーピオンズ時代に名声を築き、Electric Sunで自身の音楽観を追求し、その後はソロ活動でさらに表現を広げていきました。ここではその歩みを振り返ります。

(1)スコーピオンズ時代(1973〜1978年)

ウリは、自身のバンドDawn Roadを経てスコーピオンズに参加し、バンドを国際的成功へ導いた立役者となりました。『Fly to the Rainbow』『In Trance』『Virgin Killer』『Taken by Force』、そして来日公演を収めた『Tokyo Tapes』で聴ける叙情的かつ独創的なギタープレイは、今も高く評価されています。

しかし彼は「新しい音を追求したい」という芸術的信念から1978年にスコーピオンズの脱退を決意。スコーピオンズが世界的成功を収める直前での選択でしたが、後悔はなかったそうで、自らの音楽的探究を優先して次のElectric Sunへと進むことになります。

(2)Electric Sun(1979〜1985年)

スコーピオンズ脱退後、ウリは1979年にウレ・リトゲン(B)、クライヴ・エドワーズ(Dr)と共に Electric Sunを結成します。『Earthquake』(1979年)、『Fire Wind』(1981年)、『Beyond the Astral Skies』(1985年)の3作を発表し、ジミ・ヘンドリックス直系のサイケデリックなギターと精神性の高い音楽を展開しました。

特に3作目では多数のボーカリストやオーケストラを迎え、1983年に完成した新開発のスカイ・ギターを駆使したことで、クラシックとロックを融合させた壮大な作風へと発展。活動は1986年で幕を閉じますが、その後のソロ期へつながる重要な橋渡しとなりました。

(3)ソロ期・現在(1985年以降)

Electric Sunの活動終了後、ウリ・ジョン・ロートは自らの名義での活動へと移行し、クラシックとロックを融合させたより壮大で芸術的な音楽世界を追求していきます。1990年代以降はSky of Avalon名義でオーケストラを伴う作品を発表し、バロック音楽や交響楽を取り入れた実験的なアプローチを展開しました。

2000年代に入ると『Metamorphosis』や『Under A Dark Sky』といった作品で、クラシックの要素をさらに深化させつつ、自らの代名詞ともいえる スカイ・ギター を用いた圧倒的なプレイを披露。2015年には『Scorpions Revisited』でスコーピオンズ期の楽曲をセルフリメイクし、原点を振り返りつつも成熟した表現で再提示しました。

現在もなお、ウリは精力的にライブ活動を続けており、ギタリストである以上に「芸術家」として音楽に向き合い続けています。

広島公演に行き感動しました!

迷っている方はぜひ行ってみましょう

3.ウリ・ジョン・ロートのスカイギターについて|特徴を紹介

ウリ・ジョン・ロートの代名詞ともいえるのが、彼自身が開発に携わった特別な楽器スカイギターです。

バイオリンのような高音域を可能にし、クラシックとロックを自在に行き来するウリの音楽世界を支える存在となっています。ここでは、その特徴を簡単に紹介します。

(1)超高音域を可能にする拡張フレット構造

スカイギター最大の特徴は、通常のギターでは到達できない超高音域を可能にする拡張フレット構造にあります。ウリはスコーピオンズ時代から「より高い音を得たい」という欲求を抱き、愛用していたストラトキャスターを独自に改造。21フレットが標準だった時代に、いち早く23フレット仕様を実現しました。

その後、名工アンドレアス・ディミトゥリオの協力によって開発された初期のスカイギターは、驚異の35フレット仕様に到達します。結果として、バイオリンやフルートのような高音域を表現できるようになりました。

『Metamorphosis – Vivaldi’s Four Seasons』では、ヴィヴァルディの「四季」をギターで再解釈しており、なかでも以下の「Summer」では、バイオリンの高音域を再現し、ギターの音域に捉われない響きが楽しめます。

(2)独自開発のピックアップ「マイティ・ウィング」

マイティ・ウィングは、一般的なハムバッカーとは異なり、コイルを4層構造にした極めて特殊な仕組みを持ち、その詳細は今も明かされていません。最大の特徴は、アクティヴ/パッシヴの両対応であり、アクティヴモードでは18ボルトの駆動電圧を誇り、力強くもクリアなサウンドを生み出します。一方でパッシヴに切り替えれば、繊細で表情豊かなトーンが際立ちます。

ウリが奏でる独特の泣きのギターや、ヴァイオリンを思わせる透明感のある高音域の美しさは、このマイティ・ウィングなしには語れません。スカイギターの音色でギターの新たな表現領域を切り拓いています。

(3)進化を続ける多彩なバリエーション

スカイギターは誕生以来、常に進化を続けています。近年のモデルでは、6弦タイプに 自動チューニングシステム「パワーチューン」 を搭載し、演奏中でも精密かつ迅速なチューニングが可能になりました。これはギブソンの「ロボットギター」と同じ方式で、モーター内蔵ペグが目的のピッチを自動的に検知して調整する仕組みです。

かつては模倣品の横行に憤りを示していたウリですが、現在は市販化に前向きな姿勢を見せています。

ウリ自身が2017年に設立し、監修している「UJR Sky Guitars」では、ドイツの名匠ボリス・ドメンジェが製作する最新モデルが正規ルートで入手可能となっており、ラインナップには「Aquila」「Pegasus」「Unicorn」といったシリーズや限定プロトタイプが揃っています。

UJR Sky Guitarsには、購入者の声も掲載されていて

ホスピタリティの高さも伝わってきます

4.ウリ・ジョン・ロートの芸術をより深く楽しむために

ここではプレイ面の特徴から精神性、さらにはクラシックや他のギタリストとの接点まで、多角的な視点でウリの芸術性を楽しむヒントを紹介します。

(1)ギタープレイに注目すべきポイント

弦を揺らすビブラートの幅と深さは、ウリの代名詞とも。1音1音に込められた感情の濃さが聴く者の心を直撃します。敬愛するジミ・ヘンドリックスから受け継いだ自由でスピリチュアルな表現を、自らのクラシカルな素養と融合させ、ウリの独自性として確立させている点も特徴です。

(2)歌詞と精神世界のテーマ

たとえばElectric Sun期の楽曲では、政治的事件や人類の未来に対する洞察が色濃く表現されており、1981年の「Fire Wind」はエジプトのサダト大統領に捧げられたことでも知られています。

また、ウリはギタリストであると同時に、自ら歌うことも選び続けてきました。

(3)ジミ・ヘンドリックスやイングヴェイとのスタイル的接点

ウリ・ジョン・ロートの音楽を語るうえで欠かせないのが、ジミ・ヘンドリックスとイングヴェイ・マルムスティーンという二人の存在です。以下では、それぞれのスタイルとの接点を少し掘り下げて解説します。

①ジミ・ヘンドリックス

ウリにとってジミ・ヘンドリックス(以下、ジミヘン)は、単なる憧れの対象ではなく、音楽的な指針を与えてくれた存在でした。ウリが最初に触れたのはブルースやエリック・クラプトンでしたが、ジミヘンと出会ってからはその影響の大きさが決定的になります。

ウリは14歳の頃、1969年1月にハンブルグで行われたジミヘンのコンサートを目撃しました。その体験は「宇宙から響いてくるような音」と表現されるほど衝撃的で、以後の音楽人生を方向づける契機となります。彼はリズム・プレイから音楽的メッセージに至るまで、ジミヘンから多くを吸収しました。ジミヘンの凄さを詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

ジミ・ヘンドリックスの凄さとは?唯一無二と称される理由を名曲と共に解説

ジミ・ヘンドリックスの凄さとは?唯一無二と称される理由を名曲と共に解説②イングヴェイ・マルムスティーン

イングヴェイ・マルムスティーンは、ウリ・ジョン・ロートの奏法を色濃く受け継ぎながら、自身の独自スタイルを確立したギタリストです。圧倒的な速弾きを単なる技巧ではなく音楽的表現として昇華させた先駆者であり、速さと表現力を両立させた点が最大の特徴と言えるでしょう。

また、イングヴェイとウリには多くの共通点があります。クラシック音楽からの強い影響、分解和音(スウィープ)の積極的な活用、スキャロップド指板による演奏性の追求などがその代表例です。両者のスタイルは異なる方向に発展しましたが、根底にはギターを芸術表現の手段とする共通した姿勢が見て取れます。

さらに、ウリとイングヴェイは長年の交友関係があったようです。1996年、イングヴェイの『インスピレーション』ツアーを終えた後、イングヴェイはイギリスで短期間ながらウリのもとに滞在しており、そこから次のクラシック作品制作へと向かっています。(出典:https://www.universal-music.co.jp/yngwie-malmsteen/biography/)

イングヴェイ・マルムスティーン名曲10選|速弾きの貴公子から暴君へ、伝説とその魅力

イングヴェイ・マルムスティーン名曲10選|速弾きの貴公子から暴君へ、伝説とその魅力5.まとめ:ウリ・ジョン・ロートの名盤からその表現力を感じてみよう

ウリの歩みは、スコーピオンズ時代のハードロックから、Electric Sunでの自由な実験、そしてソロ活動におけるクラシカルでスピリチュアルな探求へと続いています。その一貫した姿勢は、常に「新しい音を求め続ける」という芸術家としての純粋な探究心でした。

ウリの音楽は、単なる技巧やジャンルの枠を超え、聴き手に「心の奥へ踏み込む体験」を与えてくれます。名盤を辿ることで、ウリが提示してきた音楽の壮大な軌跡と、揺るぎない表現力を存分に感じ取ることができるでしょう。