クラシック音楽とヘヴィメタルを融合させ、ネオクラシカル・メタルを確立したギタリスト、イングヴェイ・マルムスティーン。その超絶的な速弾きと叙情的な旋律は、今なお世界中のギタリストに影響を与え続けています。

本記事では、そんなイングヴェイのキャリアで特に評価の高い名盤を厳選して紹介します。

なお、イングヴェイの名曲を知りたい方は以下の記事もあわせてご覧ください。

イングヴェイ・マルムスティーン名曲10選|速弾きの貴公子から暴君へ、伝説とその魅力

イングヴェイ・マルムスティーン名曲10選|速弾きの貴公子から暴君へ、伝説とその魅力目次

1.イングヴェイ・マルムスティーンとは?

イングヴェイの凄いところは、速さを極めるにあたって犠牲をはらっていないところ。

チョーキングやピッキングのニュアンスなどの速さ以外の音楽的表現も究極に極めているからこそ、イングヴェイによってロックギターはテクニックと芸術性の新たな次元に引き上げられました。

ここでは、イングヴェイのサウンドの特徴やキャリアの時代区分を紹介します。

(1)ギター奏法・サウンドの特徴

イングヴェイ・マルムスティーンといえば、スキャロップ加工のメイプル指板にブラスナットを備えたストラトキャスターと、轟音を放つマーシャル・アンプの組み合わせ。DOD 250などのオーバードライブでマーシャルをブーストすることで、鮮明なサウンドでありながらも攻撃的なトーンを生み出しています。

このストラトキャスターとマーシャルアンプの組み合わせを長年貫いています。特に中域に寄ったトーンと、強烈なコンプレッション感のあるサスティーンが、泣きのフレーズに説得力を持たせています。

(2)キャリアの時代区分

イングヴェイ・マルムスティーンのキャリアは、大きく3つの時代に分けられ、それぞれの時代で音楽性に変化が見られ、名盤とともに進化の軌跡をたどることができます。

| 時代区分 | 特徴 | 主な名盤 |

|---|---|---|

| 初期(〜1986年) | ネオクラシカル・メタルを確立し、ギターヒーローとしてブレイクした時期 | 『Rising Force』『Marching Out』『Trilogy』 |

| 中期(1988〜1995年) | メロディと楽曲構成を重視し、アンサンブルの完成度を高めた洗練期 | 『Odyssey』『The Seventh Sign』『Magnum Opus』 |

| 後期(2000年代以降) | 自らの様式美を追求し、王者としての風格と円熟味を備えた作品群を発表 | 『Perpetual Flame』 |

2.【初期の名盤】イングヴェイの神話が始まった時代(~1986年まで)

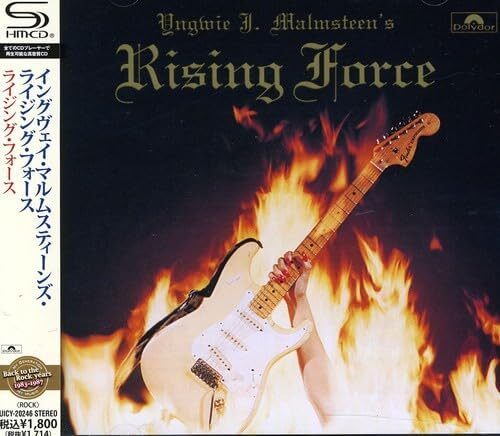

(1)Rising Force(1984年)

『Rising Force』は、アルカトラス脱退後のイングヴェイが世に放った衝撃のソロ・デビュー作。バッハやヴィヴァルディの影響を色濃く反映し、クラシックとヘヴィメタルを融合させたネオクラシカル・メタルという新ジャンルを確立しています。

技巧的な速弾きだけでなく、ナチュラルで上品なオーバードライブトーン、叙情性を含んだ旋律美など音楽的表現力が輝きます。イングヴェイが築いた王国の始まりを告げる、まさにバイブル的な一枚です。

| 1 | Black Star |

| 2 | Far Beyond the Sun |

| 3 | Now Your Ships Are Burned |

| 4 | Evil Eye |

| 5 | Icarus Dream Suite |

| 6 | As Above, So Below |

| 7 | Little Savage |

| 8 | Farewell |

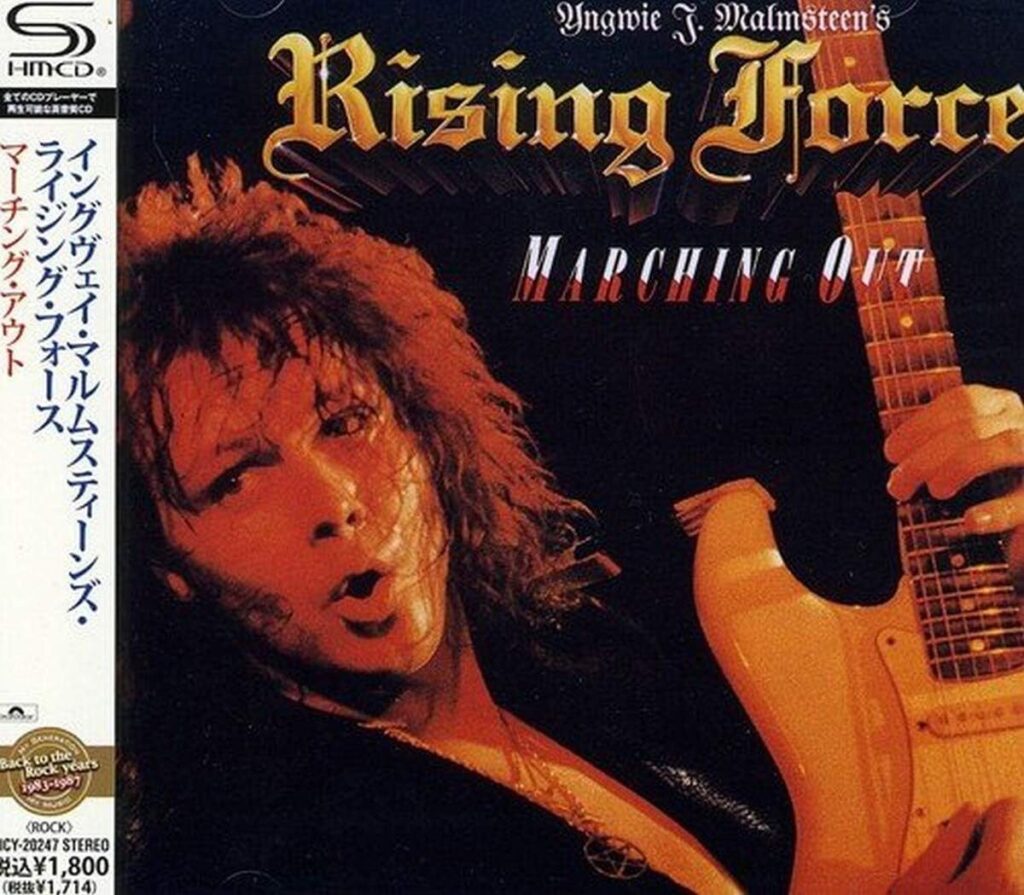

(2)Marching Out(1985年)

2作目『Marching Out』では、ライジング・フォースをバンド体制として確立し、よりダイナミックな音像とライブ感を強めた一枚に。

リフ、ソロ、メロディすべてが神がかり的な完成度で、イングヴェイの創造力が最もフレッシュに燃え上がった時期です。やや奥行きのあるミックスやミドル重視の音像も含め、今なおネオクラシカル・メタルの金字塔です。

| 1 | プレリュード |

| 2 | アイル・シー・ザ・ライト・トゥナイト |

| 3 | ドント・レット・イット・エンド |

| 4 | ディサイプルズ・オブ・ヘル |

| 5 | アイ・アム・ア・ヴァイキング |

| 6 | 序曲1383 |

| 7 | アングィッシュ・アンド・フィアー |

| 8 | オン・ザ・ラン・アゲイン |

| 9 | ソルジャー・ウィズアウト・フェイス |

| 10 | コート・イン・ザ・ミドル |

| 11 | マーチング・アウト |

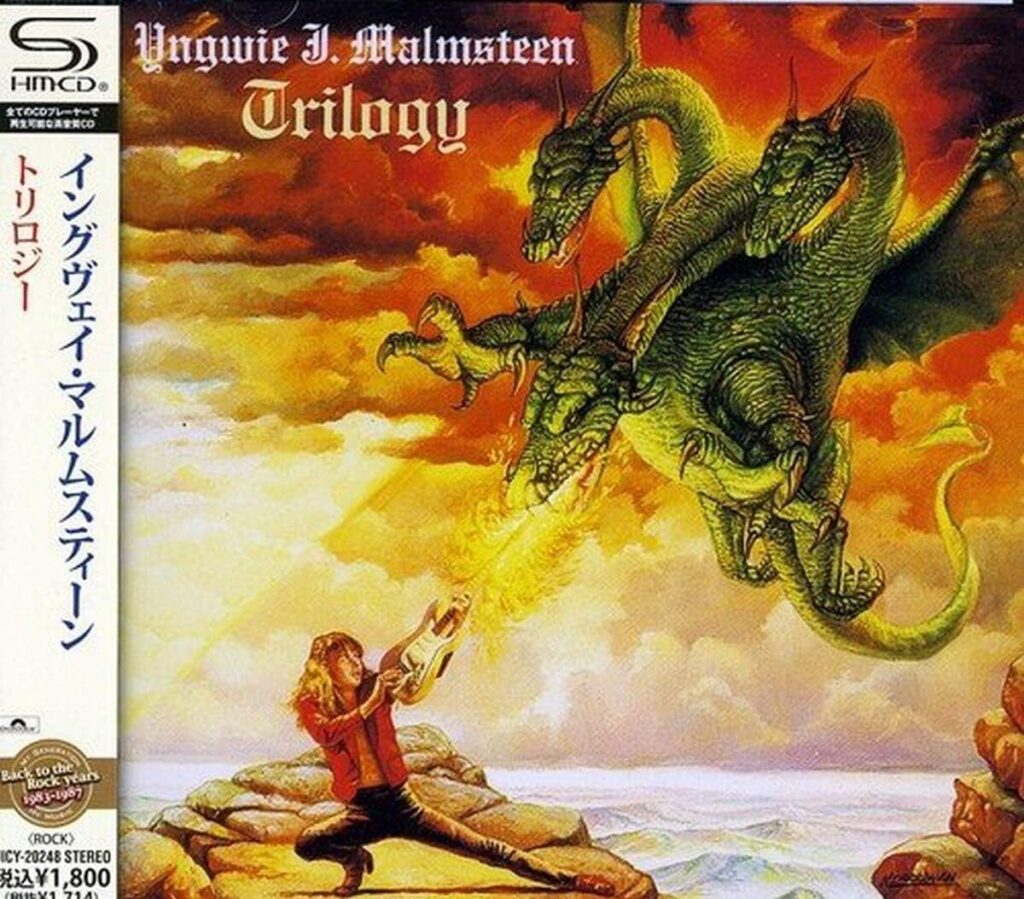

(3)Trilogy(1986年)

3作目『Trilogy』では、イングヴェイの代名詞とも言えるクラシカルな速弾きに、北欧らしいメランコリックな旋律とハードロックの力強さが加わり、音楽的な厚みが一層際立ちます。

実力派ヴォーカリスト、マーク・ボールズのソウルフルな歌唱も楽曲に説得力を与え、テクニックだけではない歌もの”としての完成度も高い一枚です。

アルバムジャケットのデザインには賛否あるものの、全体を通しての緩急ある構成や、組曲的に展開する楽曲美は、初期イングヴェイの集大成と呼ぶにふさわしい内容となっています。

| 1 | ユー・ドント・リメンバー |

| 2 | ライアー |

| 3 | クィーン・イン・ラヴ |

| 4 | クライング |

| 5 | フュリー |

| 6 | ファイヤー |

| 7 | マジック・ミラー |

| 8 | ダーク・エイジズ |

| 9 | トリロジー・スーツ OP:5 |

3.【中期の名盤】メロディとアンサンブルの深化(1988~1995年)

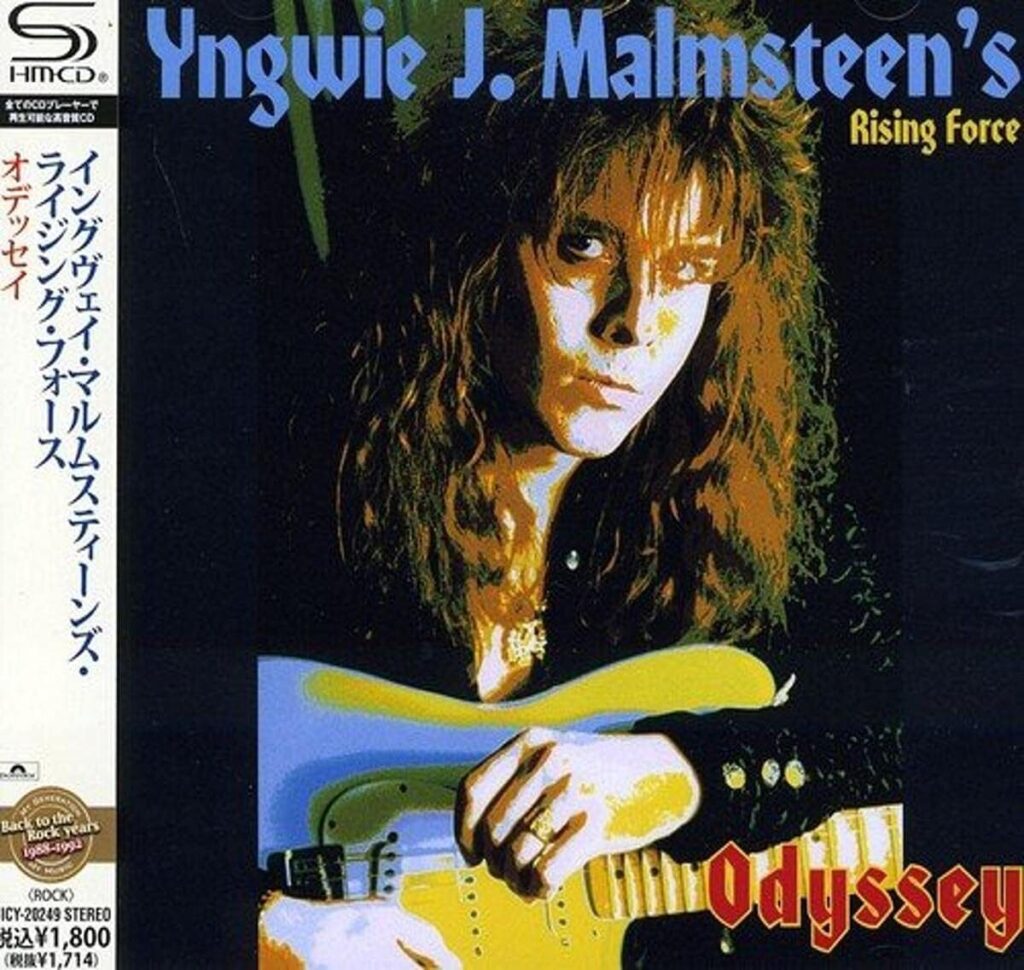

(4)Odyssey(1988年)

4作目『Odyssey』では、元レインボーの名ヴォーカリスト、ジョー・リン・ターナーを迎え、メロディやアンサンブルを重視した新たなスタイルを打ち出しています。

レコーディング直前の事故により、超絶技巧を抑えた演奏となったものの、それがかえってギターとボーカルの調和を生み、より完成度の高い歌ものへと昇華されました。

煌びやかでキャッチーな楽曲群は、イングヴェイの音楽にポップな側面とバンドとしての一体感をもたらし、キャリアの中でも異色かつハイライトと評される一枚です。

| 1 | ライジング・フォース |

| 2 | ホールド・オン |

| 3 | ヘヴン・トゥナイト |

| 4 | ドリーミング |

| 5 | バイト・ザ・バレット |

| 6 | ライオット・イン・ザ・ダンジョンズ |

| 7 | デジャ・ヴー |

| 8 | クリスタル・ボール |

| 9 | ナウ・イズ・ザ・タイム |

| 10 | ファスター・ザン・ザ・スピード・オブ・ライト |

| 11 | クラカト |

| 12 | メモリーズ |

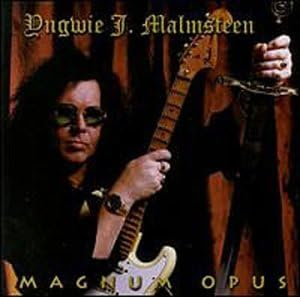

(5)Magnum Opus(1995年)

『Magnum Opus』は、技巧と叙情性を併せ持つイングヴェイのギターが縦横無尽に展開される円熟期の代表作です。

マイク・ヴェセーラの力強くアグレッシブなボーカルが、ギターと真正面からぶつかり合うことで、楽曲に重厚な緊張感を生み出しています。

リフは厚みと切れ味を兼ね備え、ギターソロは華麗さとドラマ性に満ち、バンド全体のアンサンブルも精緻に構築されています。重厚かつ洗練されたサウンド・プロダクションにより、すべての楽器がクリアに響きわたり、特にドラムの迫力ある鳴りが印象的です。

| 1 | Vengeance |

| 2 | No Love Lost |

| 3 | Tomorrow’s Gone |

| 4 | The Only One |

| 5 | I’d Die Without You |

| 6 | Overture 1622 |

| 7 | Voodoo |

| 8 | Cross The Line |

| 9 | Time Will Tell |

| 10 | Fire In The Sky |

| 11 | Dawn |

| 12 | Cantabile |

(6)The Seventh Sign(1994年)

『The Seventh Sign』は「Never Die」「Forever One」「The Seventh Sign」「Prisoner of Your Love」「Crush and Burn」など、ファンからの支持が高い代表曲を多数収録した本作は、アルバム全体に濃密なドラマ性と勢いが詰まっています。マイク・ヴェセーラのボーカルは、メロディの力強さと叙情性を併せ持ち、イングヴェイのギターと抜群の相性を発揮しています。

| 1 | ネヴァー・ダイ |

| 2 | アイ・ドント・ノウ |

| 3 | メント・トゥ・ビー |

| 4 | フォーエヴァー・ワン |

| 5 | ヘアトリガー |

| 6 | ブラザーズ |

| 7 | サヴンス・サイン |

| 8 | バッド・ブラッド |

| 9 | プリズナー・オブ・ユア・ラヴ |

| 10 | ピラミッド・オブ・キーオプス |

| 11 | クラッシュ・アンド・バーン |

| 12 | ソロウ |

| 13 | エンジェル・インヒート |

4.【後期の名盤】王者の風格と円熟

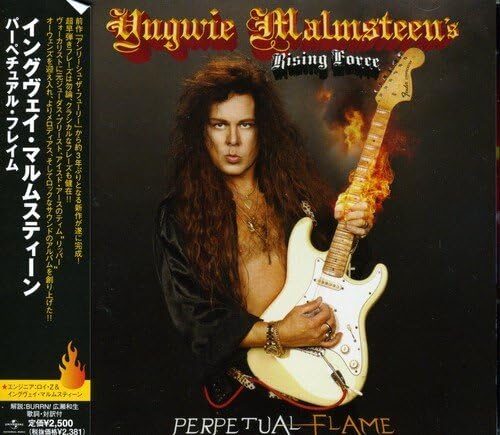

(7)Perpetual Flame(2008年)

『Perpetual Flame』では、元ジューダス・プリーストのティム・“リッパー”・オーウェンズを新ヴォーカルに迎え、イングヴェイが再びその情熱を爆発させます。

初期の『Marching Out』時代を彷彿とさせるネオクラシカルな攻撃性と、リッパーのハイトーン・ヴォーカルが絶妙に融合し、まさに正道メタル王者としての帰還を印象付けました。

従来のイングヴェイ節ともいえるバロック調の旋律や高速フレーズに加え、全体を貫く重厚なギターリフとソロが聴きどころです。

| 1 | デス・ディーラー |

| 2 | ダムネイション・ゲーム |

| 3 | リヴ・トゥ・ファイト (アナザー・デイ) |

| 4 | レッド・デヴィル |

| 5 | プリースト・オブ・ジ・アンホーリー |

| 6 | ビー・ケアフル・ホワット・ユー・ウィッシュ・フォー |

| 7 | カプリチ・ディ・ディアブロ |

| 8 | ラメント |

| 9 | マジック・シティ |

| 10 | イレヴンス・アワー |

| 11 | ヘヴィー・ハート |

5.イングヴェイの名盤でおすすめの聴き始めアルバムはこれ

イングヴェイをまったく知らない状態から聞く場合のおすすめは『Rising Force』です。

元祖ネオクラシカルであり、圧倒的な速弾きとクラシカルな旋律美が融合されています。超絶技巧が惜しみなく炸裂しながらも、ただの技巧披露にとどまらず、楽曲がどこまでもドラマティックで美しいのも魅力。

特に代表曲「Far Beyond the Sun」は、イングヴェイのギタリズムとメロディセンスの真髄を体感できるロック史に残る名インストです。

6.イングヴェイの名盤に共通する3つの魅力とは?崇高な美学に注目したい

ここでは、イングヴェイのアルバムを語るうえで外せない、3つの共通要素について紹介します。

(1)芸術としての速弾き

イングヴェイ・マルムスティーンの代名詞である速弾きは、単なるスピード競争ではありません。

その1音1音には、孤独や狂気すらもにじむような凄みが宿っており、ただ技巧を見せつけるためではなく、美と構築を追求する手段として用いられています。

イングヴェイの名盤を聴く際には、圧倒的な速弾きとともにチョーキング・ビブラートの深みと滑らかさにも注目して聴くと、イングヴェイのストイックな芸術精神も感じられます。

(2)一貫した美意識

スキャロップ加工のメイプル指板、ブラスナットを備えたストラトキャスター、そして轟音を支えるマーシャルアンプ。さらにDOD 250で絶妙にブーストされたその音色は、鮮烈で攻撃的でありながら、どこか気品を感じさせるトーンです。デビュー以来、その音作りの方向性は一貫してぶれることがありません。

時にわがままとも評されるイングヴェイですが、

この揺るぎない美学こそがファンにとって最大の安心材料です!

(3)響き合う表現者たち

イングヴェイの名盤には、彼のギターに真っ向からぶつかってくる表現者たちの存在も欠かせません。ジェフ・スコット・ソート、ジョー・リン・ターナー、マイク・ヴェセーラ……いずれも圧倒的な歌唱力で、イングヴェイの濃密なサウンドに飲まれることなく、互いの存在感をぶつけ合っています。表現者たちによる化学反応も名盤たちの聴きどころです。

7.まとめ:イングヴェイの名盤は「聴く芸術」

イングヴェイの名盤には色褪せることのない感動と衝撃が、今も生きています。

ギターが好きな方はもちろん、音楽そのものを深く味わいたい方にも、彼の名盤はまさに“聴く芸術”。

速弾き、音色、構成、そして共演者とのせめぎ合い。あらゆる要素が緻密に重なり合い、壮大なサウンドドラマを築き上げています。